Le pétrole fait parti de notre quotidien sous diverses formes, connu depuis toujours, il prend sont essor dès le 20ème siècle. Son volume et sa valeur énergétique donnent de solides arguments pour qu’il supplante le charbon dans le domaine des transports. Il devient au fil des découvertes et de la modernisation de l’industrie, un enjeu capital pour la croissance des États. Durant la période coloniale, la majorité des concessions appartient aux grandes puissances (USA, Royaume-uni, France, Allemagne, Russie…). La deuxième guerre mondiale démontre l’importance stratégique du pétrole avec la déclaration de guerre du Japon aux U.S.A. en décembre 1941. L’Empire du Soleil levant exerce une politique agressive envers ses voisins (annexion de la Corée en 1910, guerre de Chine), afin de constituer la grande sphère de co-prospérité asiatique. Le refus du gouvernement Nippon d’arrêter sa politique agressive entraîne le premier embargo pétrolier de l’histoire. État archipel, le pays du soleil levant commerce avec l’extérieur pour s’approvisionner et a besoin d’une grande marine, sans pétrole tout cela disparaît.

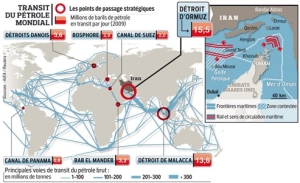

Les hyperpuissances comme l’U.R.S.S. et les U.S.A. possédaient leur propres gisements, au contraire de nombreuses nations soumises à la production des pays pétrolifères. Les anciennes colonies nationalisèrent leur production pour se reprendre en main, avec des résultats divers. Le premier et deuxième choc pétrolier résultent d’un contexte sécuritaire extrêmement préoccupant dans la région du proche et moyen-orient, comme le passage du détroit d’Ormuz. Les différents acteurs de la région utilisent le pétrole comme une arme de dissuasion. La situation reste relativement sous contrôle et ce malgré l’énorme augmentation du baril depuis 2000.

Cette explosion du prix brut résulte de spéculations et de la baisse de la production. Les avancées techniques permettent de tirer de la roche par la fracturation hydraulique, du gaz ou du pétrole. Cette nouvelle perspective bien que couteuse n’a pas de quoi réjouir les pays producteurs historiques. Elle n’infléchit pas le cours du brut, qui continue de monter. Avec un prix fort du baril, ils vont subir la concurrence de ces nouveaux exploitants, comme l’Oncle Sam. Les U.S.A. reviennent parmi les grands producteurs, et affiche l’ambition de devenir le premier producteur mondial, ce qu’il sera en 2015. Les membres de l’Opep à l’initiative de l’Arabie Saoudite augmente drastiquement leur production pour officiellement briser l’expansion de l’industrie de schiste américaine. L’objectif apparaît un peu simple pour un tel déploiement de force.

La bataille économique que nous vivons, met à bas directement la Russie, le Venezuela, le Nigeria, l’Algérie, l’Iran, et la Syrie. Damas bénéficie indirectement du pétrole par le don d’arme et d’argent de ses alliés russes et iraniens. Il faut aussi noter une baisse du financement du Hezbollah libanais par l’Iran. Une grande entente américaine et saoudienne ne paraît pas pour autant si claire. Il est dans l’intérêt de Barack Obama d’avoir un Iran faible pour négocier le dossier nucléaire, mais pas dans la lutte contre l’État Islamique. L’attitude américaine s’apparente à accepter la baisse du pétrole comme un moindre mal pour clore le dossier iranien et affaiblir la Russie. L’Arabie Saoudite et l’Iran sont des concurrents historiques. En voulant trop affaiblir l’Iran et s’affirmer devant les U.S.A, l’État de la famille Saoud risque de mettre les iraniens dans les bras américains. La géopolitique de la région risque de s’inverser dans les années qui viennent.

L’arme économique saoudienne vise à affaiblir l’influence américaine au moyen-orient, mais aussi à affirmer le leadership de l’Arabie Saoudite. Il parait dans ce cadre peu probable que l’OPEP décide d’une baisse de la production lors de la prochaine réunion en juin, excepté si Washington cède. Le pire qu’il pourrait résulter de ce “projet” serait l’ouverture économique de l’Iran, qui deviendrait la première puissance régionale.

Leave a comment